Indonesia darurat (data) kekerasan terhadap anak

Windy Liem, PUSKAPA; Andrea Andjaringtyas Adhi, PUSKAPA, dan Putri K. Amanda, PUSKAPA

Kita sering mendengar pernyataan Indonesia darurat kekerasan terhadap anak. Ungkapan ini umumnya kita dengar pada sekitar peringatan Hari Anak Nasional atau Hari Ibu dari mulut pejabat negara.

Apa arti darurat di sini? Apakah Indonesia negara yang tidak aman untuk ditinggali anak-anak? Sebelum terburu-buru panik apalagi berencana pindah negara, ada baiknya kita telaah lagi apa yang menjadi dasar pernyataan tersebut.

Apa buktinya jika Indonesia berada dalam keadaan darurat kekerasan terhadap anak? Salah satu cara mengetahuinya adalah dengan menilik data kekerasan yang Indonesia miliki.

Sayangnya, data kekerasan yang kita miliki di Indonesia masih jauh dari sempurna dan tidak cukup untuk menjadi acuan kebijakan.

Dua jenis data yang ada

Ada dua jenis data kekerasan terhadap anak yang menjadi acuan pengambil kebijakan di Indonesia.

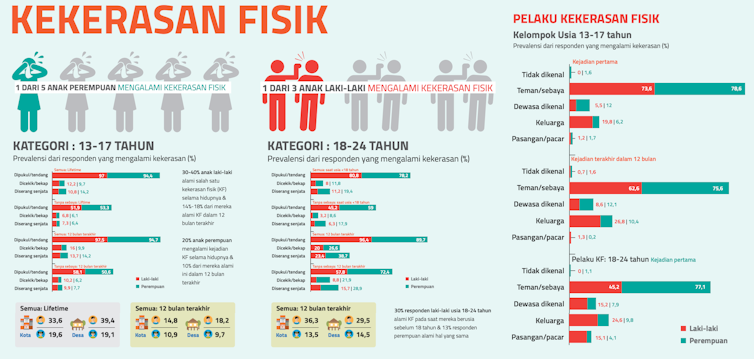

Pertama adalah data survei nasional untuk mengetahui besaran kasus kekerasan terhadap anak, faktor risiko, dan akses masyarakat terhadap layanan penanganan kasus.

Indonesia telah dua kali mengumpulkan data survei nasional kekerasan terhadap anak, pada 2013 dan 2018. Kabarnya survei sejenis akan diselenggarakan kembali tahun ini.

Kedua adalah data laporan kasus yang dikumpulkan oleh penyedia layanan respons kasus. Salah satunya adalah SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Apa perbedaan kedua data tersebut, dan mengapa kita perlu keduanya?

Data laporan kasus dapat digunakan kapan pun oleh pengambil kebijakan karena data ini terus diperbaharui seiring dengan laporan yang masuk. Di sisi lain, tidak perlu biaya tambahan untuk mengumpulkan data seperti survei.

Melalui data ini, kita juga bisa melihat perubahan tren pelaporan kasus dari waktu ke waktu.

Misalnya, saat pandemi COVID-19, berbagai literatur memperkirakan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena kebijakan yang membatasi ruang gerak anak dan perempuan.

Namun, jika data laporan kasus tiba-tiba menurun, maka bisa diasumsikan banyak kasus tidak terlaporkan selama masa pandemi. Salah satu penyebabnya mungkin karena layanan yang tutup atau sulit diakses karena keterbatasan ruang gerak akibat pembatasan sosial.

Sementara itu, data survei nasional akan memberi kita gambaran situasi kasus yang tidak terlaporkan ke layanan, sekaligus alasan korban tidak melapor.

Data survei menggunakan metode pengambilan sampel statistik yang mampu mewakili populasi masyarakat dan memberikan analisis yang tidak mampu ditangkap oleh data laporan kasus.

Melalui survei, kita juga bisa mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan kasus kekerasan yang berguna untuk pencegahan kasus di masa depan.

Namun, karena biayanya cukup besar dan prosesnya rumit, maka survei kekerasan terhadap anak tidak dilaksanakan setiap tahun.

Kesimpulannya, kedua data dapat melengkapi satu sama lain, jika datanya akurat dan digunakan dengan tepat.

Baca juga: Tantangan dalam pengungkapan dan penanganan kasus kejahatan seksual pada setahun pandemi COVID-19

Publikasi data setengah matang

Meski pemerintah sudah merampungkan survei kekerasan terhadap anak pada 2018, namun sampai sekarang publikasinya masih terbatas.

Informasi publik dari hasil survei tersebut hanya berbentuk infografis dan presentasi, alih-alih laporan lengkap.

Jika kita lihat isinya, informasi yang diberikan masih deskriptif, seputar karakteristik korban dan pelaku, lokasi kejadian, dan akses pada layanan.

Padahal, jika kita melihat komponen yang diteliti dalam survei, ada banyak informasi yang bisa digali, seperti faktor risiko, kondisi kesehatan mental korban, dan kualitas respons layanan.

Lalu, bagaimana informasi terbatas itu akhirnya digunakan untuk merencanakan kebijakan? Apakah prevalensi (proporsi kasus di populasi masyarakat) saja cukup? Padahal melakukan survei yang melibatkan 11 ribu rumah tangga di 32 provinsi tentu tidak murah dan tidak mudah.

Harapan untuk punya data survei kekerasan yang bisa dimanfaatkan oleh publik mungkin hanya sebatas angan-angan peneliti seperti kami.

Baca juga: Melindungi anak-anak dan remaja dari kekerasan di media

Data terpecah-pecah dan belum lengkap

Selain KPPPA, ada lembaga lain yang juga merespons kasus, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perlindungan Anak, atau yayasan swasta.

Idealnya, semua data laporan kasus dikumpulkan terpusat agar kasus dapat terpantau dan layanan dievaluasi dengan standar yang sama.

Nyatanya, data yang kita miliki saat ini masih tersebar di berbagai layanan pemerintah dan swasta. Ironisnya, data survei 2018 menemukan bahwa hanya satu dari tiga responden survei yang tahu ada layanan rujukan kekerasan.

Data laporan kasus juga belum mencakup jenis kekerasan yang terjadi secara daring, seperti cyber-bullying, padahal risikonya terus meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan gawai, apalagi di masa pandemi.

Dilema peneliti

Di luar masalah publikasi dan kelengkapan data, kami sebagai peneliti tidak terlalu suka dengan metode survei nasional untuk penelitian bertopik sensitif. Ini mungkin terdengar aneh.

Survei dengan topik sensitif seperti kekerasan terhadap anak bukanlah tanpa risiko. Peneliti kemungkinan besar akan menemukan kasus-kasus kekerasan yang tidak terlaporkan pada responden atau subjek penelitian.

Jika menemui kasus seperti itu, maka sesuai dengan etika penelitian, peneliti wajib memberikan informasi mengenai layanan bantuan yang bisa diakses responden.

Tapi layanan rujukan yang tersedia saat ini belum merata dan sering kali sulit diakses.

Menurut data pemerintah, pada 2020 tersedia 37 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di level kabupaten/kota yang bertugas untuk merespons kasus kekerasan perempuan dan anak. Jumlah ini tentu tidak cukup untuk melayani 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Padahal, layanan seharusnya berada sedekat mungkin dengan tempat tinggal masyarakat yang membutuhkan.

Kondisi ini cukup berbahaya karena artinya peneliti akan mengungkap kasus-kasus yang tidak terlaporkan, namun tidak berdaya untuk membantu responden mengakses layanan.

Apalagi, survei sensitif seperti KTA berisiko menimbulkan reaksi psikologis, seperti efek trauma terhadap kasus yang pernah dialami atau rasa ketakutan karena kasus masih terjadi.

Sehingga, tidak bijak jika peneliti meninggalkan responden dalam kondisi yang tidak stabil dan tidak memberikan opsi layanan profesional yang dapat diakses.

Sulit memastikan etika survei kekerasan nasional yang baik, karena akses masyarakat terhadap layanan masih terbatas. Kalau pun ada, jenis layanan masih beragam dan tidak saling terhubung.

Baca juga: Mengapa korban perkosaan sedarah sulit melapor dan keluar dari tindakan kekerasan

Apa yang perlu pemerintah lakukan

Pertama, pemerintah perlu mempublikasikan laporan secara utuh.

Sungguh rugi jika kita memiliki kekayaan data dari survei nasional yang kompleks, tapi informasi yang dibagikan ke publik masih sangat sedikit. Padahal data tersebut akan dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh berbagai pihak, misalnya menjadi acuan program organisasi masyarakat.

Kami para peneliti juga akan memiliki kesempatan menganalisis lebih lanjut data mentah dari survei tersebut, dan memberikan rekomendasi bagi kebijakan.

Kedua, perbaiki kualitas dan keterhubungan data laporan.

Jika data antar-layanan, baik milik pemerintah maupun masyarakat saling terhubung secara konsisten, maka kita akan memiliki gambaran kasus kekerasan yang utuh.

Peneliti atau organisasi yang bergerak di isu kekerasan terhadap anak juga akan mengacu pada data yang sama, sehingga penelitian atau program intervensi akan lebih tepat sasaran dan terukur.

Ketiga, untuk memitigasi risiko survei kekerasan terhadap anak, kita perlu memiliki layanan rujukan kekerasan yang tersedia dan mudah dijangkau di tiap lokasi survei.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat setempat untuk menyediakan layanan yang cepat tanggap sepanjang survei berlangsung.

Layanan tersebut juga tidak harus bersifat permanen, misalnya dapat berupa pos-pos aduan di tingkat kelurahan/desa yang dibentuk khusus dalam rangka survei.

Petugas pos adalah perwakilan dari masyarakat yang dilatih secara khusus untuk dapat merespons kasus yang menghubungkan korban ke layanan terdekat.

Layanan darurat tersebut juga dapat menjadi rintisan untuk layanan yang lebih jangka panjang. Jika kebutuhan layanan rujukan KTA tidak dapat terpenuhi, maka ada baiknya survei ditunda hingga layanan siap.

![]()

Windy Liem, Researcher on Child Protection, PUSKAPA; Andrea Andjaringtyas Adhi, Lead for Social Inclusion and Protection, PUSKAPA, dan Putri K. Amanda, Head of Programs, PUSKAPA

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

-

- Log in to post comments